为深入贯彻落实中央八项规定精神,推动学习教育走深走实、见行见效,档案文博管理中心创新开展“清风记忆”廉洁文化建设活动,特推出“交大人的廉洁故事”专栏,深入挖掘学校改革发展史中的廉洁典型和校史校训中蕴含的纪律印记、廉洁元素,进一步讲好交大廉洁故事,让清风正气、崇德尚廉在校园蔚然成风!

1955年,党中央作出交通大学内迁西安的重大战略决策。在这场跨越千里的历史性迁徙中,交大人用热血与汗水谱写了一曲创业壮歌。广大师生员工响应祖国号召,告别上海,奔赴西北大地。他们带着图书仪器,乘着西行列车,在渭水之滨白手起家,用短短数年时间,在麦浪翻滚的田野上建起了一座现代化高等学府。

这是一段克勤克俭的奋斗史诗,也是一场锤炼信念与操守的壮阔远行。在这场跨越千里的西迁征程中,无论白发苍苍的教授学者,还是青春昂扬的莘莘学子,更包括每一位默默奉献的学校员工,他们都以朴素的行动诠释着艰苦奋斗的精神。正是这些平凡而坚定的身影,一笔一画书写着交大人清廉为本、艰苦奋斗的动人篇章。

“贯彻精简节约精神”

1955年5月,校长彭康与多位领导和教师前往西安踏勘校址,选址确定后,基建工作随即紧锣密鼓地开展。同年,《迁校方案(草稿)》出台,明确提出要“贯彻精简节约精神,应注意尽可能减少搬迁中的浪费、损失,做到‘安全无损’的运输。”

图一 1955年5月,彭康等在西安踏勘新校址

图二 1955年,交通大学迁校方案

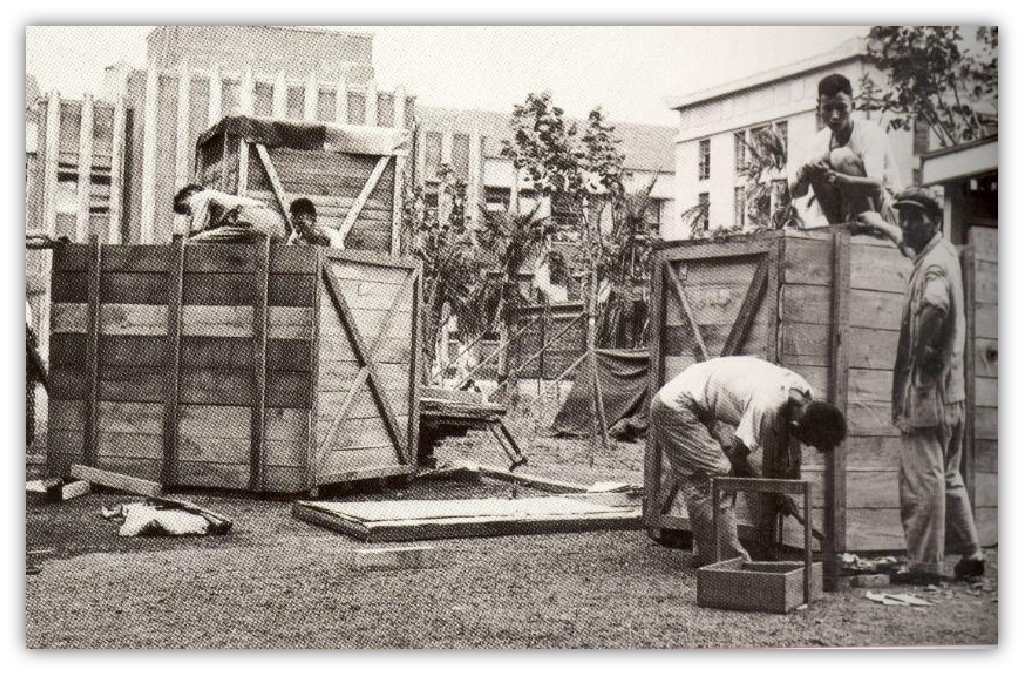

搬迁准备期间,整个校园一派繁忙。学校与铁路局多次协调,争取让火车直接驶入分部临时仓库,以减少中转过程中的损耗和费用。时间表被排得密不透风,公物与个人物品统一分类、打包、装运,包括兄弟院校车辆在内所有可调用的车辆都被调集使用。

搬迁过程中,运输小组发挥了重要作用。起初学校只有两个司机和一名学徒,工具也十分简陋,仅有一台2吨半的小型起重车。尽管条件艰苦,但大家一致认为,人再少、车再破,也不能让物资在车站多停一天。整个搬迁过程坚持勤俭节约的原则。装车、打包、运输等工作尽量由学校工人自主完成,不花外面一分钱。木箱是自购木材后由师傅们亲手钉制,车辆则动员本校及兄弟院校的资源共同调配。据统计,这一系列做法为国家节省了八万多元。

图三 设备装箱,准备运往西安

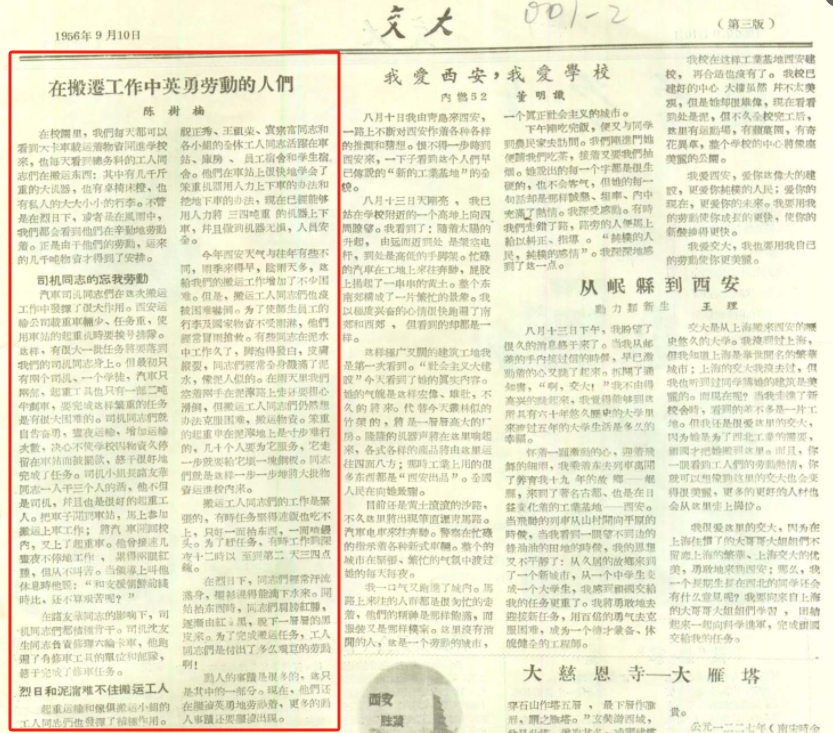

储友华(总务科行政技工,1954年进校)是运输组的小组长,一身油渍、满眼血丝是他最常见的工作状态。他不仅亲自开车,还参与搬运、装箱,哪里需要他就出现在哪里。面对劳累,有人劝他歇一歇,他却笑说:“和支援朝鲜前线比,还不算艰苦!”他这种不计个人得失、吃苦耐劳的精神,深深感染了身边每一个人。

图四 陈树楠 《在搬运工作中英勇劳动的人们》《交大》1956年9月10日

没有条件也要创造条件

1956年8月10日清晨,交通大学的西迁队伍从徐家汇校园缓缓启程。师生们依依惜别熟悉的教学楼,满怀对未来的憧憬和决心踏上征程。火车轰鸣着驶向西安,车厢里堆满的,是仪器、图书和无数人的热血理想。

图五 1956年9月初,欢迎1956级新同学进校

1957年,电机实验室随学校整体西迁后正式落户西安。当时实验设备尚未全部到位,实验楼也还在建设中。按照原方案,实验室配电屏板计划使用昂贵的不锈钢板,但由于国家经济紧张,建设资金短缺,钢材更是属于战略物资,供应紧张。在此情况下,电机教研室和实验室老师们集思广益,共同研究替代方案。最后,在技术人员侯金根(电工器材制造系电机制造实验室技工,1951年10月入职交大)的建议下,实验室决定使用大理石板替代钢板。大理石板不仅具有良好的绝缘性能,且价格低廉、易于加工。该方案一经实施,便节省了十几万元钢材成本。

与此同时,图书馆的迁移也面临难题。在上海时,书库书架全是铸铁书架,无法拆迁和搬运,新建书库需要的近400只书架一时没有着落,无合适书架可用。无奈之下,图书馆的工作人员只好利用已经开箱的大批废木箱,拆成一块块板子,拼凑钉成临时书架,应付急用。在改制过程中,许多木板毛刺扎手,图书馆员工和一同帮忙的师生们频繁受伤,仍咬牙坚持,按时完成了图书整理和上架任务。这批临时书架原计划作权宜之计,结果竟坚守岗位25年,直到1980年更换钢制书架才全部拆除,撑起了几代交大师生的求知岁月。

图八 西安交大行政楼一层西部图书馆旧址 (1956.9-1956.12)

两地同心厉行节约

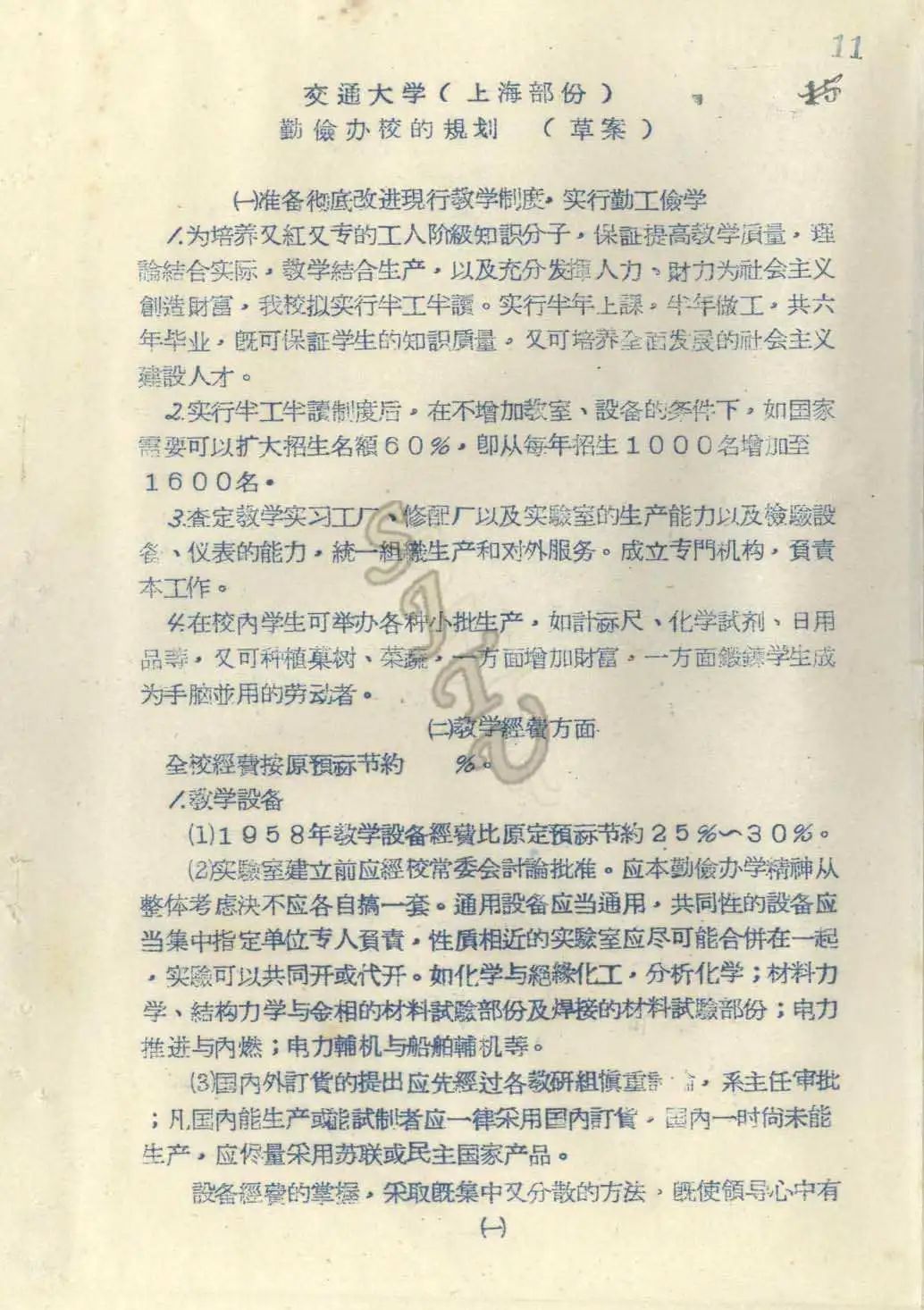

为确保结合实际勤俭办学,交通大学(上海部分)和交通大学(西安部分)均进行了规划,如在《交通大学上海部分勤俭办校的规划(草案)》中提出对勤工俭学、教学经费、基本建设及房屋、编制、人民助学金及行政开支等方面进行精简节约。

图六 交通大学上海部分勤俭办校的规划(草案)

在《交大教学与科研(第二期)》上刊登的《勤俭办科学-科研处(西安部分)》中则提到“由于贯彻了因陋就简、勤俭办科学的原则,八个研究所去年没有进行基建。”“财务、仪器投备、图书资料等方面,都由学校統一起来,不必每个研究所都有一套,这样既精简了八个研究所的人员,又使学饺与各研究所之间在統一的安排下进行工作,避免了积压,互通了有无,不但有利于科研,而且也有利于教学工作。”

图七 交大教学与科研(第二期):勤俭办科学-科研处(西安部分)

这些规划生动诠释了交大人一以贯之的勤俭办学理念,深刻彰显了交大人精打细算、艰苦奋斗的优良传统。这种精神既体现在宏观的办学理念上,更镌刻在西迁历程的每一个细微之处。当年,交大上海部分和西安部分的师生同心协力,在每一个环节都力行节约:据校友回忆,当时在上海的教学点设在徐家汇老火车站附近,教室条件可谓十分简易,但吃住都在那边,甚至夜晚常伴着火车汽笛声入眠。更令人难忘的是,有一天学校食堂的桌椅突然不翼而飞,后来才得知这些家具都已启程运往西安,那段时期,上海部分的师生们不得不站着用餐,却毫无怨言。考虑到西安花草稀少,后勤部门的老师为了节约运费,于是特意安排在每辆包车的桌子上放一盆盆栽,随车运往新校区。这些看似细微的安排,正是交大人将艰苦奋斗精神落到实处的生动写照。

胸怀大局,无私奉献

弘扬传统,艰苦创业

在社会主义工业布局与国防建设需要交大,新中国高等教育格局调整需要交大的时候,听从党的召唤,服从国家决定,到最需要的西部去挥洒热血与才华,成为交大人的时代最强音。

西迁已过去半个多世纪,那段历史虽远,却始终震撼人心,交大师生以赤诚之心、坚韧之志,走出了一条廉洁奉献、艰苦创业之路!

内容节选自《交通大学西迁回忆录》2001年版,《思源·空天》,上海交通大学馆藏档案,《交大增刊》

内容指导:欧七斤 孙 萍 叶 璐

整理编辑:王宝丹 丁 睿审核:罗 莹

来源:上海交大档案文博管理中心

搜索

搜索

上级相关部门

上级相关部门

loading......

loading......